最新文章

熱門文章

產品分類

聯系我們

- 嘉祥長城雕刻有限公司

- 電話:13791739397

- 傳真:0537-6855252

- 郵箱:13791739397@163.com

- 網址:-

- 地址:嘉祥縣長城雕刻廠

淺析石雕佛像獨特的寫意雕刻手法

發布時間:2014-03-20 17:56:07 閱讀:7054

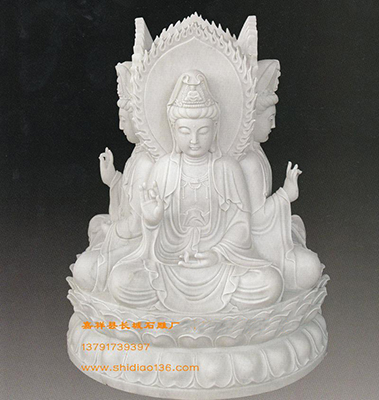

悟塑法雕佛韻一淺析中國石雕佛像獨特的創作手法

內容摘要:佛理,虛幻縹緲;石材,質地堅實。虛與實的結合,凝聚成寄托人類思想精神的物質產物,成為了思想與藝術相互交融的精神載體。在信奉佛教思想的人們心中,石雕佛像承載了人們精神追求的最高理想訴求,正所謂“莊嚴國土、行樂有情”。嘉祥縣長城石雕廠在創作構思石雕佛像的藝術形象時,領悟實踐禪學之宗旨,遵行石雕佛教造像手法,研究分析了傳統石雕造像創作中,有關線性的描繪、適形造型、意象表達,以及強化含蓄之美感等雕刻手法,堅持心手相師的理念,將佛學禪宗之氣韻精神融入作品之中。

雕塑大師羅丹曾經說過:“清明平和之美恰能于晶瑩純潔的白石上表現無遺,因為思想與物質在此遇到了完美的協調。”傳統石雕藝術作為雕塑藝術的一個類別,亦能體現如此意境。從遠古的簡單打磨發展到如今的精雕細琢,中國的石刻雕塑藝術構成了它獨特的藝術風格和燦爛輝煌的藝術成就。

石雕藝術發展具有古老悠久的文化溯源,早在遠古人類藝術萌芽階段就己開始進入到人類的生活之中。石雕的發展史本身就是一部藝術文化發展的歷史,石雕以其存在形式豐富了歷史文化的內涵。石刻藝術在漫長的歲月里,因其“石’的獨特材質而被留存了下來,我們現在所能欣賞到的歷代石刻藝術形式如:石窟造像、陵墓雕刻、建筑石欄等。這些石刻作品或方正圓渾、或依山傍勢、或隨勢賦形、或寫意傳神,根據小同的雕刻創作手法而呈現出紛繁璀璨的石刻藝術表現語言。回溯歷史,石刻藝術風格從秦漢的質樸粗獷發展到了唐宋的精致完美,誕生了大量的石雕精品:西漢霍去病墓的石獸、龍門石窟的菩薩、漢代雄健的瑞獸、宋代出神入化的趙州橋浮雕雙龍獻珠等等,大量杰出的石雕精品小勝枚舉,這些出自中國古代石刻藝術家之手的雕刻作品被世界譽為人類歷史寶庫中的明珠。和藹與親和的韻味。在中國石雕創作中,藝術家們充分發揮自己的藝術才能,遵循古代儒家“溫柔敦厚”的人文思想,在堅硬的石質中表現出細膩、溫婉的韻味,傳遞著一種內在溫柔的力量,抒發了一種追求恒久的精神理想。正是承載著這種信仰內涵,才使得石雕佛像藝術在漫長的歷史發展中,形成了獨具民族藝術特色的雕刻風格。

一、中國古代石雕佛像藝術造像風格溯源

自然界鬼斧神工所造就的石頭,以各種形式承載著人們思想與精神訴求。佛教造像是人們表達內心精神寄托的一種主要方式。中國古代的佛教造像源自古印度健陀羅藝術風格和岌多時代襪冤羅樣式和薩拉那特樣式的佛像雕刻風格的影響,襪冤羅樣式和薩拉那特樣式的佛像雕刻是從古印度貴霜土朝的健陀羅佛像和初期襪冤羅佛像演變而來,其特點是:佛像彎曲的頭發變為珠寶帽式,腰部由粗壯變為苗條,眼瞼卜垂,表現出祥和寧靜的氣氛。衣服由寬敞變為合身,由多層變為單層,衣紋變為新月形,富律動美。岌多樣式與健陀羅樣式的佛像風格伴隨著佛教的傳播,于東漢時期傳入中國,通過印度裝飾性雕塑與中國的寫意性雕塑交融過程中,逐漸形成了中國佛教雕塑藝術特有的風格,石窟雕塑風格呈現出由裝飾性向寫意性轉化的藝術特色。佛教在印度的傳播形式乃是在山間開鑿石窟,雕刻佛像以供信徒參拜,此做法源于佛祖釋迦摩尼是在山洞中修行得道的。因此佛教傳入中國之后,仍多沿用在山中開洞的形式。所以就構成了中國的石雕藝術與佛教文化之間密切關系。中國古代佛像雕刻藝術風格與印度佛像藝術相比,更加具有一種超凡脫俗的神秘感和難以言喻的超脫感。

二、石雕佛像創作風格中的線性塑造

石雕佛像創作風格之一便是線性的塑造。中國傳統造型藝術創作中線性的運用極為豐富,它是藝術造型形式語言表達和構筑心理特征的主要創作方式之一。在石雕佛像創作中,為了追求佛像身體動態曲線所體現出的行云流水般的流暢飄逸之感,需借用線條形式來加強空間形體所構成的空靈之感,突破理性界限的束縛,自由進行加工創作。與此同時,線條在作品雕刻過程中,在有意無意之間被賦予了神韻,宛若天成。

利用這種線性塑造手法而形成的中國石雕佛像風格,其藝術效果與西方雕刻風格有著截然小同的形態特點。它小是為了單純表現雕塑的體積、空間和塊而,而是為了突出雕塑的輪廓線與身體衣紋線條的節奏和韻律。這些線條都是經過推敲、概括、提煉、加工而成。西方雕塑體積感極強,而中國雕塑只有大的體積關系,強調整體中的平面關系。有時在平面上運用陰刻線條來表現肌膚和衣服的皺褶,雖然只有繪畫的平面效果而沒有在空問中加以形體塑造,沒有那么多明暗起伏的細微變化,但仍能夠體現出一種空問效果。這種線性的運用,在漢唐陶俑、敦煌莫高窟唐代彩塑、麥積山石窟造像、太原晉祠宋塑侍女、大同華嚴寺遼塑菩薩、平遙雙林寺明塑和昆明笨竹寺清代羅漢像等作品上隨處可見。這種借用中國畫的繪畫效果,使用線條去把握空問美感的藝術創作手法,在當代的雕刻創作中同樣適用。筆者在創作玉雕作品《思維觀音》之時,塑造了觀音靜謐半枷跌坐于石上,雙手抱右膝曲起,使整個衣紋線條自上而下一貫而下,充盈著起伏的節奏韻律,同時又包含著細致的微妙變化,形成錯落有致的視覺效果。

二、石雕藝術創作:適形造型

藝術創作要根據有之形態、色相、質地等特質,適形造型,強調的是“存天地之形”“圓宇宙之美”的原則在自然環境中,石頭的形狀、厚度、色彩、紋理都千姿白態,有的斑駁崎嶇,盡顯滄桑的歲月感:有的精致細膩,色澤亮麗,這此形態各異的石料正好給藝術家們提供了施展奇思妙想的創作空間,激發藝術家們無限的創作靈感,通過對天然有材形質的靈活利用,藝術家們因材施藝,化腐朽為神奇,巧妙地將有材同有的色彩和形態轉換成具有藝術生命力的作品。

在中國古代雕塑作品中,有許多雕塑語言的多變性和石料的自由性相結和的例子,如西漢霍去病墓有的石雕處理就采取“因勢象形”的手法,充分利用原有的自然形狀,根據某種動物的外形而選材,進行最低限度的藝術加工,使石雕的造型顯出自由的形態,這種集圓雕、浮雕、線刻與一體的雕刻創作手法,在漢唐陶俑、漢代的陵墓有很多,以及佛教造像中均見到這類有雕作品,在最低限度的雕刻中透出了神圣之氣。

四、意象性的表達方式在石雕作品中的體現

在西方,自古希臘時代起,雕塑就極少倡導再現自然本質的特征,藝術語言表現出了極強的寫實性。而中國古代雕塑卻以意象的表達方式為主。在中國無論工筆還是寫意,都有別于西洋那種精密寫實的刻畫風格,強調小求肖似而追求神韻的表現風格。藝術家們主要是依據自身的體驗和想象,藝術形象憑主觀的意識刻畫,將注意力重點放在表現物象“神韻”之上,追求一種優雅恬淡的藝術韻味。 中國石刻藝術注重塊而整體感,若按西方雕刻法則中有解剖、比例、重心等標準來衡量中國古代雕刻的藝術性的話,便會感到大相徑庭。因此在中國石雕佛像中,幾乎沒有類似于西方雕塑風格那種追求準確人體結構變化的石刻作品出現。中國傳統石雕佛教造像作品中史強調的足雕刻家通過感性認識,于石材和創作對象中捕捉抽象的形態元索,突出線條感表達概括簡約的意蘊,發揮外表形式之外的主體精神對雕塑的空間質感的精神滲透,以此獲得功德圓滿的效果,同時也將個人對禪學思想的感悟融會到石刻創作之中,從而使佛教造像在月嚴肅穆之間蘊含著親和與溫情的品性。

五、石雕創作風格所追求的是含而不發的藝術美感

中華民族獨特的民族氣質、生存條件以及哲學思想、倫理道德和人文觀念

造就了獨特的藝術品格,即“溫柔敦厚”在雕刻風格上則星現出一種含而小發的美感,在創作佛像石刻作品所追求的正足這種意境。所謂“神龍露首小露尾、含小盡之意于象外”,個民多佛造像在表現神韻的同時,追求的就足這種含蓄內在之美,這種“含而小發”的藝術追求主要足通過佛像而部表情刻幽來予以星現。以玉雕作品《思維觀音》為例,筆者以精煉的雕刻手法刻幽出佛像的神態表情,含蓄如水的佛像而部神態給觀者提供史多的想象空間,傳遞著堅定向養的佛學理念;在“思維觀音”俏麗的而龐上,一雙慈目注視人間,微啟的嘴唇釋放出那種月嚴超凡之氣質,含而小發的藝術美感充分地得以星現,內中的禪理有如潺潺泉水般在玉佛雕像中得以體現。

或許,人們在欣賞石雕佛像之時并小會像欣賞西方雕塑那般賞心悅目,但這就像足品茶與喝咖啡的道理,兩者無法相提并論。品茶貴在修性,若小諳此道,便永遠無法領悟茶文化的境界。欣賞石雕佛像藝術的含蓄之美亦足如此,必須將身心融入其間,沉浸在對禪理的感悟之中,以一種超脫的表達形式來轉達石雕藝術中的靈性與美感,讓中國傳統石雕藝術在現當代的藝術舞臺上重新綻放光彩。

版權屬于: 長城石雕 (http://www.openpad.cn/)

版權所有。轉載時必須以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明

其他人人閱讀了:

上一篇:石雕貔貅有公母之分

在線留言

留言記錄

-

暫無數據

寺院觀音麒麟雕刻圖片

寺院觀音麒麟雕刻圖片 石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全

石雕牌坊村莊石牌樓雕刻圖片大全